Flash info

Fermeture du musée

Le musée Stéphane Mallarmé est actuellement fermé au public. Réouverture du 2 mai au 14 juillet 2026. Réservation pour les groupes toute l'année sous réserve de disponibilité par mail ou par téléphone.

Actualités

Créé le:

Surnommée la "Reine de Paris", Misia Sert est la muse parisienne par excellence, à la fois hôtesse, mécène et modèle pour Bonnard, Vallotton, Vuillard, Toulouse-Lautrec ou encore Renoir. Elle épouse en premières noces Thadée Natanson, directeur de La Revue Blanche et c’est dans ce cadre qu’elle fréquente et devient une amie proche de Mallarmé.

Fondée en 1889 par les frères Natanson, La Revue Blanche est est une revue littéraire et artistique d'avant-garde à laquelle collaborèrent les plus grands écrivains et artistes de l'époque. Tribune des plus prestigieuses plumes de son temps (André Gide, Paul Valéry, Paul Claudel, Marcel Proust...), la revue promeut également l'Art nouveau, les néo-impressionnistes et les peintres nabis avec qui Mallarmé se liera d'amitié.

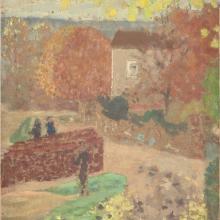

Le poète jouit d’un grand prestige dans le milieu de La Revue blanche. Dès 1892, sollicité par la rédaction, il répond favorablement et publie dans la revue des textes majeurs : La Musique et les Lettres en 1894, Dix Variations sur un sujet en 1895, et Le Mystère, dans les Lettres en 1896. Cette même année, tous se retrouvent à Valvins, à deux pas des Mallarmé, dans La Grangette, maison louée par les époux Thadée et Misia Natanson.

Figure-clé des milieux artistiques et littéraires du début du 20ème siècle, Misia fut également proche de Cocteau, Picasso, Satie, Ravel, Stravinsky... et la meilleure amie de Coco Chanel. Elle est enterrée comme le poète au cimetière de Samoreau, situé non loin de l’actuel musée. Deux ans après sa disparition, ses mémoires confiées à son secrétaire seront publiées en 1952 sous le nom de Misia par Misia Sert.

C’était le voisinage de Mallarmé qui me retenait à Valvins pendant tout l’automne. Il renvoyait « ses dames » à Paris et m’emmenait faire de divines promenades en forêt. Il pouvait, des heures durant, conter les plus jolies histoires du monde.

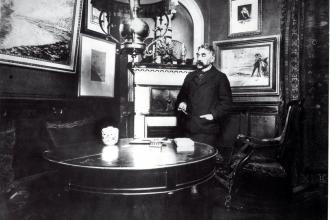

De temps en temps, il tirait d’une de ses poches une petite fiche, notait un ou deux mots, et l’enfouissait dans une autre poche. Ce manège se répétait je ne sais combien de fois. Et les fiches allaient ensuite s’entasser sous un des presse-papiers de sa table de travail. Une table si méticuleusement ordonnée qu’un aveugle s’y serait aisément retrouvé. Tout, dans sa petite chambre peinte à la chaux, respirait d’ailleurs l’ordre et la netteté. Si simple qu’elle en était royale, la chambre de Mallarmé était faite à son image. Peu de choses, mais somptueuses : un lit à baldaquin avec une cretonne Louis XIV d’un merveilleux dessin qui s’harmonisait avec le rouge luisant du carrelage, habillé d’un seul petit tapis persan, deux chaises volantes et un tableau de Berthe Morisot.

De la fenêtre, qu’un mince treillage métallique préservait des insectes, on voyait les hautes voiles blanches de son bateau irréprochablement astiqué, sur quoi se détachaient ses initiales S. M. « Sa Majesté » disait Lautrec

qui, un jour, m’arriva vêtu d’un costume de bain chipé sur le bateau de Mallarmé : l’entre-jambe lui venait aux chevilles. Il s’était, en outre, orné le crâne d’une couronne rouge et argent (fabriquée avec les cerceaux d’un jeu de grâces) et drapé dans un manteau royal, figuré par quelques hardes empruntées au vestiaire du bain. Mallarmé eut vent de cette innocente parodie. Elle devint, dans son esprit, une si grave affaire que dans le fin fond de son cœur il en conçut une permanent amertume à l’égard de Lautrec !

Lorsqu’il était seul, à l’automne, il venait presque chaque soir dîner chez nous, généralement chaussé de sabots qu’il retirait dans le vestibule pour montrer de ravissants chaussons noirs. Une longue houppelande le couvrait tout entier. Seules ses mains en sortaient, l’une tenant sa lanterne, l’autre une excellente bouteille de vin rouge. À table, il évitait la littérature et continuait d’inventer les plus belles histoires, car sa joie était de me faire rire : « Ha ! Ha ! Ha ! Qu’elle est gentille ! » disait-il alors, lui-même secoué de fou rire.

En échange de ses contes de fées, je lui faisais de la musique. Jamais je n’eus si merveilleux auditeur. Il savait écouter comme personne.

Lui seul m’a donné, lorsque j’interprétais une œuvre passionnément aimée, le sentiment irretrouvable d’un premier contact.

Nos communes amours étaient Beethoven et Schubert… Il allumait alors sa pipe et épousait le silence. Retrouvait-il à ce moment ses « pauvres bien-aimées » ?...

« Hier j’ai retrouvé ma pipe… avec ma pauvre bien aimée errante, en habits de voyageuse, une longue robe terne couleur de la poussière des routes, un manteau qui collait humide à ses épaules froides, un de ces chapeaux sans plume et presque sans rubans, que les riches dames jettent en arrivant, tant ils sont déchiquetés par l’air de la mer et que les pauvres bien aimées regarnissent pour bien des saisons encore. Autour de son cou s’enroulait le terrible mouchoir qu’on agite en se disant adieu pour toujours. »1

De me sentir si bien écoutée, donnait alors à mon jeu une sensibilité dont je savais que le poète partageait le mérite. Tandis que la phrase musicale naissait, respirait, prenait forme, s’affirmait dans ce silence dont la qualité singulière procédait de sa présence, une fragile et si étroite communion émotive nous unissait que le rythme de sa pensée montait à mes lèvres :

« …Et dans le soir, tu m’es en riant apparue

Et j’ai cru voir la fée au chapeau de clarté

Qui jadis sur mes beaux sommeils d’enfant gâté

Passait, laissant toujours de ses mains mal fermées

Neiger de blancs bouquets d’étoiles parfumées. »2

Mots ciselés dans mille pierres précieuses dont les facettes brusquement m’éblouissaient, m’aveuglaient si merveilleusement que mes yeux s’embuaient de larmes. A bout de force, je sentais la musique s’éteindre et mourir sous mes doigts.